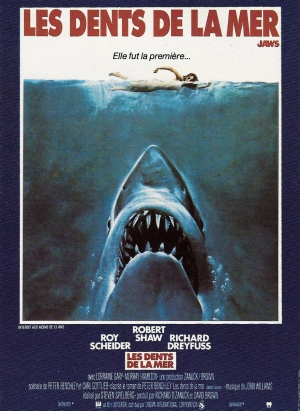

Les Dents de la Mer

Mercredi 7 octobre 2015 à 20h

Cinéma Juliet-Berto (Place Saint-André, Grenoble)

Cycle "Monstres marins"

Les dents de la mer (Jaws)

Steven Spielberg (USA - 1975)

Oscar du Meilleur son, de la Meilleure Musique originale et du Meilleur montage.

« Toutes les nuits, je rêvais qu’on en était au quatrième jour de tournage.

Je me réveillais avec l’impression que mon cerveau allait exploser.

J’allais boire un verre d’eau et j’essayais de me calmer.

Quand je me rendormais, même rêve. J’étais hanté. »

Steven Spielberg

Martin Scorsese sur Steven Spielberg.

" Steven Spielberg est un pionnier: il est l'équivalent moderne de ceux qui, les premiers, ont donné vie au cinéma. Depuis 40 ans, il invente et réinvente le cinéma en ouvrant un avenir sans limite. Je suis fasciné par son talent, son incroyabe sens du cadre, la manière dont il orchestre le mouvement, la lumière et la couleur. Je suis ému par son extraordinaire progression en tant qu'artiste. Il a gagné en profondeur, en prenant des risques que personne d'autre n'aurait pris. Je suis émerveillé par sa capacité à doter l'écran d'une forme de sidération, à travers des images authentiquement transcendantes - il n'y a pas d'autre façon de les décrire. C'est l'un des dons les plus rares; il est perceptible tout au long de son oeuvre."

Terreur de l'invisible

Les caprices du requin [son mécanisme électrique se grippe au contact de l'eau] réduisant considérablement les possibilités de le montrer à l'écran, Spielberg transforme ces dysfonctionnements techniques en une idée de mise en scène: ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que le requin n'est pas présent. Suggéré, il n'en sera que plus inquiétant. Le cinéaste, contraint d'abandonner la plupart des story-boards et la plupart des plans où les acteurs devaient interagir avec la créature, les troque contre une palette élargie de figures de style suggestives.

Le premier effet mis en oeuvre est celui produit par une caméra subjective sous-marine qui, dès le générique, donne le point de vue, sinon d'un requin (qu'en savons-nous à ce moment-là ?), du moins d'une créature monstrueuse et agressive, effet amplifié par le motif à deux notes répétées de John Williams, responsable, selon Spielberg, de soixante pour cent du succès du film. Le tandem caméra subjective sous-marine/thème musical associé au requin permet à la mise en scène certains de ses plus irrésistibles épanouissements. Il applique la définition du suspence classique selon Hitchcock, au sens le plus strict: le public, conscient de la menace, est "en avance" sur des personnages qui l'ignorent. La séquence d'ouverture en est l'illustration la plus évidente. Le plan subjectif sous-marin, accompagné des accords inquiétants ad nauseam de Williams, suggère déjà un danger venant des profondeurs. Lorsque la jeune femme plonge dans l'eau, rompant le calme intimidant de l'océan, la connexion se fait instantanément, et le public frémit, anticipant la catastrophe.

CLEMENT SAFRA, Dictionnaire Spielberg (Vendémiaire, 2011), p. 97.

Il est communément admis que le succès des Dents de la mer inaugure l’ère nouvelle du "blockbuster",

celle des succès estivaux de grande ampleur, misant de grosses sommes sur une sortie massive et un usage inédit de la publicité et des produits dérivés. Le terme, utilisé durant la Seconde Guerre mondiale pour qualifier des bombes capables de souffler un quartier entier, identifie dans le milieu du théâtre un succès capable d’écraser toute concurrence. Dans les années 1950, il sert également de surnom au boxeur Rocky Marciano – The Brockton Blockbuster –, mais aussi à signaler des succès de librairie et, dix ans déjà avant la sortie des Dents de la mer, un film au budget conséquent.[...]

Serge Daney propose une lecture psychanalytique de Jaws, où l’apparition du requin vient punir et suspendre toute tentative de rapports sexuels:

Ouverture. La nuit, sur une plage : des jeunes chantent, boivent, fument. Eméchés (défoncés ?), deux vont pour se baigner nus et se promettre bien du plaisir. Vexée, la mer(e) délègue son requin et envoie ses dents. De celle qui « fut la première » et qui crawle avantageusement sur les affiches du film, il ne restera au matin qu’un tas de chair immonde. A partir de là, tous les rapports sexuels sont suspendus. Au cours d’une scène grotesque, la femme du flic [...] propose à son mari de « se saouler et de batifoler ». Haut-le-cœur du flic et rires des spectateurs : ignore-t-elle, cette idiote, qu’elle pourrait bien être « la deuxième » ?

Doit-on considérer, avec Daney, que la représentation de la morale puritaine est le ressort majeur du film ? D’autres obsessions traversent Les Dents de la mer et infléchissent sa narration. Quint, le marin, avoue ainsi avoir participé au convoyage de de la bombe A qui a détruit Hiroshima. Avalé par le requin, il paie de sa vie son concours à la guerre atomique. En chassant le squale, Brody et Hooper, plus jeunes, sont engagés dans une lutte contre un ennemi longtemps invisible, qui maîtrise parfaitement l’élément naturel, rappelant aux spectateurs US des seventies l’efficacité de l’Armée populaire dans la jungle vietnamienne.

LOIC ARTIAGA

Jaws n'est donc pas seulement un film catastrophe ni un film d'aventure, c'est un film d'horreur et d'épouvante, c'est un film fantastique autant que l'était Duel (USA, 1971) parce qu'ils reposent tous deux sur un réalisme strict permettant au fantastique comme esthétique de la peur de surgir d'autant plus efficacement. D'où l'emploi final du même son grave, insolite qui signifie l'identité fonctionnelle des monstres comme producteurs de peur, issus des profondeurs et y retournant sans avoir livré à aucun moment leur secret. Inutile de dire que jamais plus Spielberg ne retrouvera une telle inspiration, mis à part à l'occasion de l'ouverture géniale dans le cimetière de Saving Private Ryan (Il faut sauver le soldat Ryan, USA, 1998) dont la mémoire de la peur, et la venue d'une nouvelle peur de la peur, sont à nouveau les objets donnés comme essentiels. Dans Jaws comme dans Duel, la mise en scène de Spielberg est brillante parce que sobre, ne livrant sa virtuosité technique qu'à bon escient, soucieuse d'économiser ses effets pour mieux les intégrer à une trame d'ensemble rigoureuse strictement nécessaire au développement du récit. Mis à part un plan, celui du bateau de Quint quittant le port entre des dents de requin qui évoque pesamment un plan un peu similaire qu'on avait pu voir dans Moby Dick (USA, 1956) de John Huston. Mais ce plan est si bien photographié qu'il réussit à se faire pardonner tant le reste est entièrement original et inspiré. Autre signe qui ne trompe pas : la musique de John Williams est devenue légendaire, aussi célèbre et indissociable de Jaws que celle de Bernard Herrmann pour Psychose (USA, 1960) d'Alfred Hitchcock.

FRANCIS MOURY

On trouvera aussi en attachés ci-dessous l'intégralité des articles de Loic Artiaga, de Francis Moury ainsi qu'un article sur l'adaptation cinématographique du film, un article sur la vraie histoire des Dents de la mer et une analyse de la musique du film par Alexandre Tylski .

- Publié dans Monstres Marins

- Soyez le premier à commenter!