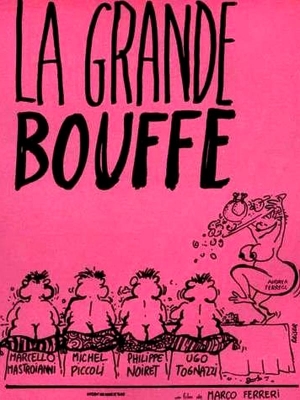

La Grande Bouffe

- Publié dans A Table

" Nous tendions un miroir aux gens et ils n'ont pas aimé se voir dedans.

C'est révélateur d'une grande connerie." Philippe Noiret.

Car le paradoxe a voulu que Ferreri finisse par être un cinéaste sous-estimé. Alors qu'avec Fassbinder et Oshima, il aura sans doute été, depuis trois decennies, le cinéaste le plus intimement lié au battement du coeur du monde contemporain. La force de son cinéma n'est justement jamais liée à une vision théorique de l'homme, mais à une capacité intuitive de l'inventer, d'en saisir la pulsation intime, la mélancolie et la solitude. Sans dramatisation, complaisance ni emphase, sans avoir recours à des dispositifs (ce mot si galvaudé aujourd'hui qui, à sa manière, dit tout le contraire de ce qu'est le cinéma de Ferreri), il aura capté le désenchantement de la civilisation contemporaine, la crise de valeurs collectives et le manque d'amour. Avec toujours une belle croyance dans l'homme, évidente, sereine.

Serge Toubiana [Cahiers du cinéma, n° 515 (Juillet-Août 1997), p. 21].

La projection de La Grande Bouffe, au cœur du week-end, marque le quarantième anniversaire du scandale qui avait secoué la Croisette en 1973, un des derniers vrais grains à s'être abattu sur les marches cannoises. « J'étais toute naïve, se souvient Andréa Ferréol, mon père était assis derrière moi et il m'a fait un petit signe – pouce levé – quand le film s'est achevé. Je ne m'attendais pas du tout à ce qui nous attendait dehors. J'ai été secouée, physiquement prise à partie, les gens hurlaient, une femme m'a agrippée pour me dire : " Madame, j'ai honte d'être française " et ça ne s'est pas arrêté à Cannes. Quand nous sommes rentrés à Paris, certains restaurants refusaient de nous servir. Un soir, dans un restaurant italien, un femme est venue me voir et m'a dit : " Madame, puisque vous êtes là, je pars! " » Michel Piccoli se souvient, lui, d'un employé de la SNCF qui lui avait dit dans une gare : « Mon pauvre monsieur, c'est terrible votre métier ! Dire que maintenant vous n'aurez plus de travail... »

L’année précédente, en 1972, le cru cannois avait été jugé si faible que le comité de sélection du Festival décide de réagir. Les trois films de la compétition qui concourent pour la France créent, de fait, l’événement : La Planète sauvage, de Topor et Laloux, La Maman et la putain, de Jean Eustache, lui aussi objet de scandale, mais qui divise moins la critique. Et cette fameuse Grande Bouffe, projetée le 21 mai. Dès la mi-séance, les pets et les geysers scato à l’écran commencent à susciter des huées. Andréa Ferréol se souvient qu’à l’orchestre un homme hurlait : « Vous n’avez plus qu’à nous pisser dessus maintenant ! » Qu’est-ce qui, alors, choque tant ? La chair et la graisse, le vomi et le caca. Des montagnes de chair englouties, des hommes dégoûtés par la vie qui se gavent comme des oies, rotent et forniquent. L’homme est réduit à une mécanique physiologique, la société de consommation, exhibée dans toute son obscénité. De quoi exciter les gardiens du bon goût, qui trouvent là matière à s’étrangler d’indignation.

Le film sert, d’ailleurs, de révélateur. Qui aurait pu penser qu’Ingrid Bergman, présidente du jury, juge La Grande Bouffeet La Maman et la putain comme les films « les plus sordides et les plus vulgaires du Festival » ? C’est dans la presse que la violence est le plus marquante. En replongeant dans les articles de l’époque, on est stupéfait. Florilège : « Honte pour les producteurs […], honte pour les comédiens qui ont accepté de se vautrer en fouinant du groin […] dans pareille boue qui n’en finira pas de coller à leur peau » (Jean Cau). « On éprouve une répugnance physique et morale à parler de La Grande Bouffe » (Louis Chauvet, du Figaro). « Le Festival a connu sa journée la plus dégradante et la France sa plus sinistre humiliation » (François Chalais, d'Europe 1). « La Grande Bouffe relève plus de la psychiatrie que de la critique » (André Brincourt, du Figaro). Dans les colonnes de Télérama aussi, on se lâche en s’écharpant. Un « pour/contre » ne suffit plus, la bombance de Ferreri réclame trois critiques dont une, historiquement viscérale, de Claude-Marie Trémois : « Ce que l’on blasphème ici, c’est l’homme, le partage fraternel du pain et la notion même de fête. Ce qu’on sacralise, c’est l’excrément. » Gilbert Salachas est plus narquois dans son verdict négatif, tandis qu’Alain Rémond défend le film avec un certain calme.

Samedi soir, si l'on oublie quelques fauteuils qui claquent, le film est projeté dans un climat d'adhésion rieur et unanime. Même le roumain Cristian Mungiu, réalisateur d'Au delà des collines, et membre du jury de Steven Spielberg, rit à gorge déployée aux dialogues de Francis Blanche. « On nous a reproché d'être grossiers et vulgaires, dit Michel Piccoli, mais c'est tout le contraire, La Grande Bouffe est un film d'amour. Amour des gens, amour des hommes et amour de la femme. » Un seul regret. Des tempêtes comme ça, on n'en connait plus.

« Chaque année, dit Thierry Fremaux, en ouverture de la séance, on me demande : " Alors quel film fera scandale cette année ?" » Avant d'aller s'asseoir, Andréa Ferréol dit : « Ca serait bien qu'il y ait encore du scandale ce soir. » Il n'y en a pas eu.

Laurent Rogoulet [Télérama, 19 mai 2013]