Le 18/03/2017 Bonnie and Clyde

- Publié dans Cinquante Ans

Samedi 17 mars 2017 à 20h

Cinéma Juliet Berto

Place Saint-André, Grenoble

Les "50 ans du Ciné-club de Grenoble" (5/5)

Bonnie et Clyde

Bonnie and Clyde

(Arthur Penn, USA - 1967)

Meilleure photographie pour Burnett Guffey

Prix du meilleur film au Festival international du film de Mar del Plata en 1968.

« Il y a certainement plus d’inventions dans dix minutes

du Gaucher que dans trois films américains de festival » André Bazin.

Bonnie & Clyde n’est pas seulement un film de gangsters violent retraçant les méfaits d’un couple de braqueurs de banques dans les États-Unis des années 30. Il est aussi et surtout l’un des films qui changèrent le visage du cinéma américain. En cette fin des années 60, le cinéaste Arthur Penn et Warren Beatty, acteur et producteur, parviennent à saisir les angoisses de la jeunesse de l’époque, partagée, sur fond de guerre du Vietnam, entre revendications sociales, soif de liberté et contestation. Bonnie & Clyde ouvre ainsi la voie à une jeune génération de cinéastes et d’acteurs qui vont participer au Nouvel Hollywood.

Ils ont traumatisé l'Amérique de la Dépression, donné du couple de gangsters l'image la plus romantique: miss Parker et mister Barrow ont touché au mythe. Leur duo pour mitraillettes freudiennes a inspiré à Arthur Penn l'un des plus beaux films américains de ces trente dernières années. Mêlant humour et critique sociale, tendresse et violence dans une extraordinaire justesse des comportements, Penn s'imposait, entre classicisme et Nouvelle Vague, comme un très grand par l'ampleur de sa mise en scène, son génie du récit éclaté, sa perception de la jeunesse dans son difficile passage à la maturité et sa direction magistrale de Faye Dunaway et de Warren Beatty.

En fichiers téléchargeables ci-dessous: le Dossier de presse des 50 ans (DP170225_50ans) et la fiche (F170318) du film.

Nous avons bien fêté les "50 ans du Ciné-club de Grenoble" et notre programmation des mercredis reprend avec, mercredi prochain:

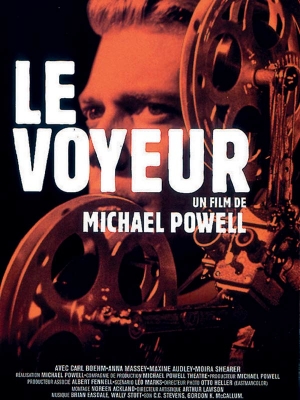

Le voyeur / Peeping Tom

(Michael Powell, GB - 1960)