A History of Violence

(David Cronenberg, USA - 2005)

Mercredi 23 octobre 2013 à 20h

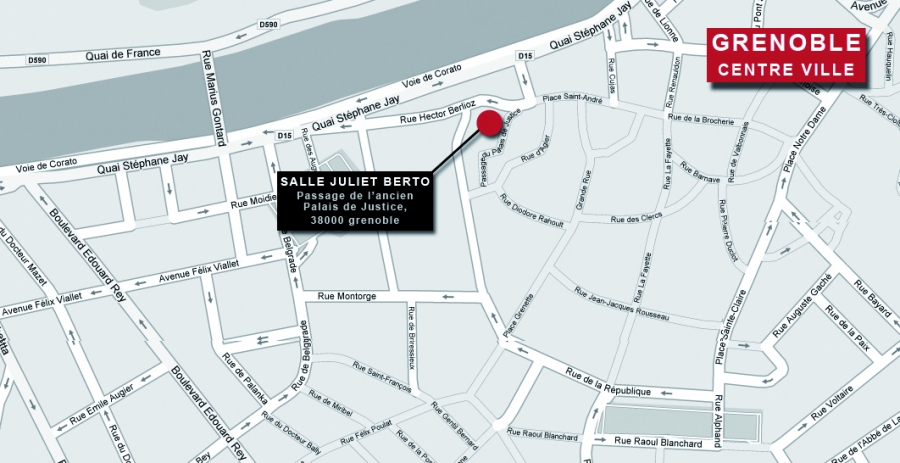

Salle Juliet Berto - Grenoble

Tout à coup, les choses (re)deviennent simples au pays du cinéma. Les grands metteurs en scène font de très bons films, et voilà. Une semaine après le percutant Match  Point, de Woody Allen, un remarquable Cronenberg. Remarquable, cela veut dire intelligent, complexe et maîtrisé, comme on peut s'y attendre de la part du cinéaste de Toronto, mais aussi méchamment accrocheur de bout en bout. Dans ce titre qui a l'air d'être celui d'une thèse sur la fondation des Etats-Unis, le mot-clé n'est peut-être pas tant « violence » qu'« histoire ». Le film d'Allen et celui de Cronenberg, si différents soient-ils, se rejoignent en cela : ils rétablissent en virtuoses la puissance du récit. Sans déconstruction ni second degré, ils avancent avec une sûreté confondante, misant sur la surprise, l'effroi, la jouissance du rebondissement. A history of violence commence pourtant d'une façon étonnamment classique pour un film de Cronenberg, étiqueté maître ès bizarreries : comme un petit thriller à tendance parano, genre qui prolifère outre-Atlantique. Après un prologue sanguinolent ayant valeur d'avertissement, voici une bourgade typique de l'Amérique profonde et la gentille famille qui va avec. Des gens bien, à l'évidence, descendants modernes et décoincés des héros de La Petite Maison dans la prairie. Les parents, toujours très beaux, travaillent dur et s'aiment encore, inventant même de petits jeux charmants (se déguiser en pompom girl, etc.) pour tenir éveillée leur libido. Les enfants, déjà très beaux, vont à l'école ou au lycée, font du sport et mangent des céréales au petit déjeuner. Vu l'effusion de sang à laquelle on a assisté au cours des premières minutes puis la tranquillité harmonieuse, rassurante, qu'on a contemplée après, tout est en place pour le scénario, hollywoodien à mort, de la menace venue d'ailleurs, et qui se rapproche. De fait, deux malfrats entr'aperçus au tout début prennent place dans la cafétéria tenue par Tom

Point, de Woody Allen, un remarquable Cronenberg. Remarquable, cela veut dire intelligent, complexe et maîtrisé, comme on peut s'y attendre de la part du cinéaste de Toronto, mais aussi méchamment accrocheur de bout en bout. Dans ce titre qui a l'air d'être celui d'une thèse sur la fondation des Etats-Unis, le mot-clé n'est peut-être pas tant « violence » qu'« histoire ». Le film d'Allen et celui de Cronenberg, si différents soient-ils, se rejoignent en cela : ils rétablissent en virtuoses la puissance du récit. Sans déconstruction ni second degré, ils avancent avec une sûreté confondante, misant sur la surprise, l'effroi, la jouissance du rebondissement. A history of violence commence pourtant d'une façon étonnamment classique pour un film de Cronenberg, étiqueté maître ès bizarreries : comme un petit thriller à tendance parano, genre qui prolifère outre-Atlantique. Après un prologue sanguinolent ayant valeur d'avertissement, voici une bourgade typique de l'Amérique profonde et la gentille famille qui va avec. Des gens bien, à l'évidence, descendants modernes et décoincés des héros de La Petite Maison dans la prairie. Les parents, toujours très beaux, travaillent dur et s'aiment encore, inventant même de petits jeux charmants (se déguiser en pompom girl, etc.) pour tenir éveillée leur libido. Les enfants, déjà très beaux, vont à l'école ou au lycée, font du sport et mangent des céréales au petit déjeuner. Vu l'effusion de sang à laquelle on a assisté au cours des premières minutes puis la tranquillité harmonieuse, rassurante, qu'on a contemplée après, tout est en place pour le scénario, hollywoodien à mort, de la menace venue d'ailleurs, et qui se rapproche. De fait, deux malfrats entr'aperçus au tout début prennent place dans la cafétéria tenue par Tom Stall, le père de la famille susdite. Or, contre toute attente, le doux monsieur Stall fait preuve d'une habileté stupéfiante pour défendre son personnel et riposter radicalement - c'est peu dire - à la barbarie des attaquants. Toute la suite, qu'on se gardera de déflorer, découle de cette anomalie. D'un point de vue dramaturgique, c'est une bonne affaire : si l'homme en danger est capable de mater une première salve de haine, on peut croire que la seconde frappe sera ajustée autrement et ainsi de suite. Mais surtout, les obsessions du grand Cronenberg rappliquent discrètement à ce stade, ouvrant l'efficace série B (adaptée d'une bande dessinée) sur des horizons lointains et des abîmes métaphysiques. L'autodéfense telle que la pratique Tom Stall l'innocent est en quelque sorte plus inquiétante pour le spectateur que la violence des assaillants, criminels avérés. Son geste « héroïque » rappelle en même temps le premier symptôme de la métamorphose de Jeff Goldblum dans La Mouche : à la fois une révélation et le top départ d'un processus fou. Un virus est à l'oeuvre, avec un pouvoir de contagion certain, comme souvent chez Cronenberg. Première leçon, et pas des moindres, compte tenu de l'actualité géopolitique : l'extériorité du danger est un leurre. A la maison aussi, l'horreur peut couver. Exemple : un fiston fort en thème, ouvertement non violent, ne demande peut-être qu'à faire gicler le sang des insupportables caïds du bahut. Les définitions du mal et du bien s'en trouvent complètement brouillées, au profit d'une ambivalence tous azimuts. L'un des sommets du film est ainsi une scène de sexe conjugal empreinte d'une brutalité sadomaso qui renvoie à celle de Crash, l'incroyable film de Cronenberg sur la volupté des accidents de la route. La violence est-elle source d'excitation, de plaisir ? Nous voici tout à coup dans La Généalogie de la morale, de Nietzsche. C'est le côté froidement entomologiste du cinéaste, son relativisme sombre et éclairant. On peut par là pousser très loin l'hypothèse qui ferait de la famille Stall une allégorie de l'Amérique, façade respectable et passé sanglant.

Stall, le père de la famille susdite. Or, contre toute attente, le doux monsieur Stall fait preuve d'une habileté stupéfiante pour défendre son personnel et riposter radicalement - c'est peu dire - à la barbarie des attaquants. Toute la suite, qu'on se gardera de déflorer, découle de cette anomalie. D'un point de vue dramaturgique, c'est une bonne affaire : si l'homme en danger est capable de mater une première salve de haine, on peut croire que la seconde frappe sera ajustée autrement et ainsi de suite. Mais surtout, les obsessions du grand Cronenberg rappliquent discrètement à ce stade, ouvrant l'efficace série B (adaptée d'une bande dessinée) sur des horizons lointains et des abîmes métaphysiques. L'autodéfense telle que la pratique Tom Stall l'innocent est en quelque sorte plus inquiétante pour le spectateur que la violence des assaillants, criminels avérés. Son geste « héroïque » rappelle en même temps le premier symptôme de la métamorphose de Jeff Goldblum dans La Mouche : à la fois une révélation et le top départ d'un processus fou. Un virus est à l'oeuvre, avec un pouvoir de contagion certain, comme souvent chez Cronenberg. Première leçon, et pas des moindres, compte tenu de l'actualité géopolitique : l'extériorité du danger est un leurre. A la maison aussi, l'horreur peut couver. Exemple : un fiston fort en thème, ouvertement non violent, ne demande peut-être qu'à faire gicler le sang des insupportables caïds du bahut. Les définitions du mal et du bien s'en trouvent complètement brouillées, au profit d'une ambivalence tous azimuts. L'un des sommets du film est ainsi une scène de sexe conjugal empreinte d'une brutalité sadomaso qui renvoie à celle de Crash, l'incroyable film de Cronenberg sur la volupté des accidents de la route. La violence est-elle source d'excitation, de plaisir ? Nous voici tout à coup dans La Généalogie de la morale, de Nietzsche. C'est le côté froidement entomologiste du cinéaste, son relativisme sombre et éclairant. On peut par là pousser très loin l'hypothèse qui ferait de la famille Stall une allégorie de l'Amérique, façade respectable et passé sanglant.  Pour autant, le film ne se laisse pas réduire à un traité sentencieux sur la sauvagerie de la nature humaine et les dessous de la civilisation. D'abord, Cronenberg pratique une ironie rampante qui peut, ici ou là, monter en régime, tout près de la comédie noire. Voir les personnages de mafieux effrayants et, à la fois, extrêmement drôles, joués par Ed Harris et William Hurt. Voir aussi certaines saillies gore, évoquant les débuts du metteur en scène dans le film de genre fauché. Plus subtilement, A history of violence est réchauffé par un reste de confiance dans la capacité de l'homme à se réinventer. La question informulée du personnage principal, Tom Stall, est en substance celle-ci : qu'est-ce qui fonde mon identité ? Suis-je défini par ce que j'ai pu faire autrefois ? Ou bien par ce que j'ai décidé de faire désormais ? Le charisme quasi angélique de Viggo Mortensen, connu entre autres pour son rôle de prince rôdeur dans Le Seigneur des anneaux, contribue à rendre plus humaine, plus existentielle la glaçante mécanique cronenbergienne. En face, l'époustouflante Maria Bello (vue l'an dernier dans Lady Chance) travaille en sens inverse : elle instille une dose de rudesse à son rôle d'épouse solidaire et de mère aimante. Résultat : les délices de l'ambiguïté ad libitum. La famille est cet organisme à part entière qui, en état de choc, se désagrège un moment puis mute, s'adapte et persiste dans son être. Le coup de force de Cronenberg est qu'on ne sait plus s'il faut trouver cela hideux ou sublime.

Pour autant, le film ne se laisse pas réduire à un traité sentencieux sur la sauvagerie de la nature humaine et les dessous de la civilisation. D'abord, Cronenberg pratique une ironie rampante qui peut, ici ou là, monter en régime, tout près de la comédie noire. Voir les personnages de mafieux effrayants et, à la fois, extrêmement drôles, joués par Ed Harris et William Hurt. Voir aussi certaines saillies gore, évoquant les débuts du metteur en scène dans le film de genre fauché. Plus subtilement, A history of violence est réchauffé par un reste de confiance dans la capacité de l'homme à se réinventer. La question informulée du personnage principal, Tom Stall, est en substance celle-ci : qu'est-ce qui fonde mon identité ? Suis-je défini par ce que j'ai pu faire autrefois ? Ou bien par ce que j'ai décidé de faire désormais ? Le charisme quasi angélique de Viggo Mortensen, connu entre autres pour son rôle de prince rôdeur dans Le Seigneur des anneaux, contribue à rendre plus humaine, plus existentielle la glaçante mécanique cronenbergienne. En face, l'époustouflante Maria Bello (vue l'an dernier dans Lady Chance) travaille en sens inverse : elle instille une dose de rudesse à son rôle d'épouse solidaire et de mère aimante. Résultat : les délices de l'ambiguïté ad libitum. La famille est cet organisme à part entière qui, en état de choc, se désagrège un moment puis mute, s'adapte et persiste dans son être. Le coup de force de Cronenberg est qu'on ne sait plus s'il faut trouver cela hideux ou sublime.

Louis Guichard [Télérama, 02 novembre 2005].

![Peur[s] du noir](/cineclub/media/k2/items/cache/2ff2ba0051687eef5ca0459cf942940c_Generic.jpg)