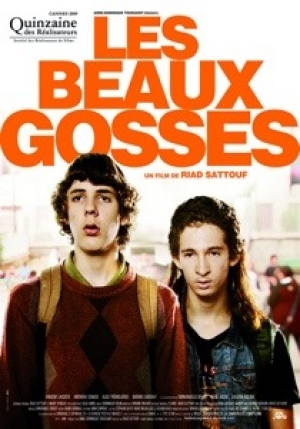

Les Beaux gosses

- Publié dans Autour de la BD

Les Beaux gosses

(Riad Sattouf, France - 2009)

Mercredi 6 novembre 2013 à 20h

Salle Juliet Berto - Grenoble

Les Beaux Gosses, premier film du jeune dessinateur Riad Sattouf a été sélectionné dans la section Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes 2009. Ce film a eu plusieurs récompenses l’année de sa sortie, dont le César du meilleur premier film pour Riad Sattouf, et le prix Lumière de la révélation masculine pour Vincent Lacoste (Hervé) et Anthony Sonigo (Camel).

Premier long du jeune dessinateur. Un beau film sur la puberté, les boutons, le langage.

Avec son premier film en tant que réalisateur, le jeune dessinateur de BD Riad Sattouf (Pascal Brutal, La Vie secrète des jeunes dans Charlie Hebdo, etc.) frappe fort sans avoir eu besoin de taper du poing : en toute sérénité. Les Beaux Gosses est un film aussi drôle que réaliste.

Dans une ville de province française sans nom et à une époque indéterminée (l’adolescence considérée dans intemporalité), Hervé (prénom sans âge) est le meilleur ami de Camel (idem). Ils ont 14 ans, et ils ne pensent qu’à une chose : coucher avec une fille. Hervé (l’étonnant Vincent Lacoste) a tout du cliché de l’ado : grand comme une asperge, gros nez, visage boutonneux, cheveux qui pendouillent sur les oreilles. La mâchoire toujours un peu ballante, il vit seul avec une mère un peu trop complice à son goût (Noémie Lvovsky, toujours géniale actrice comique) et se débrouille mollement au lycée. Le petit et maigre, Camel (Anthony Sonigo, à mourir de rire), est un bel obsédé sexuel, porte un appareil dentaire, arbore un petit duvet sur la lèvre supérieure et une coupe de cheveux inénarrable (tendance footballeur allemand des années 90, avec jolie coulée dans la nuque). Les deux copains pour la vie passent surtout leur temps à se branler dans leurs chaussettes, derrière leurs consoles ou leur guitare.

Comme dans toute bonne comédie qui se respecte, Riad Sattouf ne leur a octroyé aucun état d’âme : jeunes, sans inhibition pathologique vis-à-vis du sexe ou de quoi que ce soit, ils semblent surtout attendre avec impatience que cette pénible période nommée adolescence, confondue avec le carcéral lycée, prenne fin au plus vite. Et les filles vont arriver (très jolies).

Parmi les premières qualités des Beaux Gosses (après son joli titre) : son humour bon enfant, trivial et sans complexe, sa tendresse amusée pour les visages boutonneux et luisants ; la modestie apparente de son projet (réaliser un film de genre – le “teenage movie”), sous laquelle se dissimule pudiquement un talent réel de cinéaste populaire. Les Beaux Gosses frappe d’abord par son réalisme, à mille lieues des Lol et autres foutaises désincarnées. Il a d’autre part une belle tenue formelle. Par exemple, Sattouf multiplie volontiers les trames narratives à l’intérieur d’une seule scène : l’une devient-elle trop prévisible ou trop burlesque qu’il en ajoute une autre, à la fois plus surprenante et plus grave (c’est patent dans la scène remarquable où un professeur se suicide alors que les deux lascars sont en train de mater deux amants dans leur lit…).

On notera aussi la position idéale de Sattouf : trentenaire, il peut se permettre de se moquer gentiment à la fois des clichés d’adolescents qui veulent grandir et des parents quadragénaires qui continuent de vouloir vivre comme s’ils étaient jeunes, découchant avec d’autres parents ou dansant et dragouillant avec les copains de leurs enfants.

Plus sentimental que ses équivalents américains, Les Beaux Gosses est aussi un film qui “apprend à faire ses lacets” : les ados d’aujourd’hui qui l’ignorent encore apprendront ainsi que les garçons ne doivent pas confondre les films porno avec la réalité s’ils veulent plaire aux filles, ces êtres étranges. Autre vertu (dans la lignée de L’Esquive d’Abdellatif Kechiche) : Sattouf a su réinventer un langage jeune sans le singer. C’est sans doute l’un des enjeux actuels du cinéma : comment rendre le langage d’aujourd’hui, sa violence sans conséquences, sans le rendre ridicule ou sans avoir l’air ridicule.

Les Inrocks (5 juin 2009).