L'Ange exterminateur

(El angel exterminador, Luis Bunuel, Mexique - 1962)

Mercredi 2 avril 2014 à 20h

Salle Juliet Berto - Grenoble

« Ce que je prétends faire par mes films, c'est inquiéter,

violenter les règles d'un conformisme qui veut faire croire

aux gens qu'ils vivent dans le meilleur des mondes possibles » Luis Bunuel.

" Si le film que vous allez voir vous semble énigmatique, ou incongru, la vie l'est aussi. Il est répétitif comme la vie et, comme, elle, sujet à beaucoup d'interprétations. L'auteur déclare qu'il n'a pas voulu jouer sur des symboles, du moins consciemment. Peut-être la meilleure interprétation pour L'Ange exterminateur,

c'est que, raisonnablement, il n'y a aucune.

Luis Bunuel [Texte passant avant le générique lors de la projection à Paris]

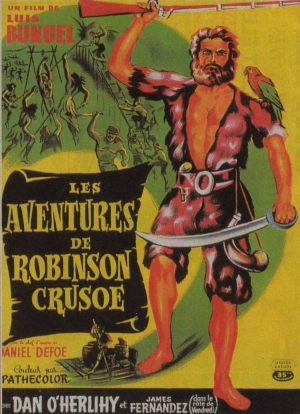

Le cycle Buñuel " Mexicain "

Dans l'oeil de Luis Buñuel

La cruauté, le fétichisme, le désir et la frustration sexuelle, la bourgeoisie, la lutte des classes, la religion, le surréalisme, la puissance de l'imagination : les principaux thèmes qui traversent l'œuvre de Luis Buñuel (1900-1983) portent en eux la promesse d'un cinéma puissant, parfois dérangeant, irrationnel et subversif au sens le plus complexe et le plus intéressant du terme (souvent galvaudé par ailleurs). " Le cinéma est la meilleure arme pour exprimer le monde des songes, des émotions et de l'instinct ", annonce le réalisateur d'Un chien andalou (impressionnant premier court-métrage écrit avec Salvador Dali en 1929), de Los Olvidados (1950) ou encore du Charme discret de la bourgeoisie (1972).

"Pour Buñuel, le mal est inhérent à la nature humaine. La poésie qu'elle délivre révèle quelque chose d'atroce et de sordide", explique l'écrivain et metteur en scène Jean-Claude Carrière, scénariste de nombreux films, dont La Voie lactée (1969), certainement l'un des plus beaux et aboutis du cinéaste d'origine espagnol naturalisé mexicain. " Il y a un inconformisme chez moi depuis mon enfance ", précise Buñuel.

Si l'on qualifie parfois rapidement son cinéma de "pervers", le comédien Michel Piccoli , qui a tourné avec Jeanne Moreau sous la direction du réalisateur dans Le Journal d'une femme de chambre (1964), mais aussi avec Catherine Deneuve dans Belle de jour (1967), nuance et approfondit cette image : " Il aimait beaucoup raconter des histoires d'hommes irresponsables de leur vulgarité et de leur comportement immonde, surtout sexuellement. Il n'y a pas de perversité chez Buñuel. Il y a de la tragédie et du silence."[…]

Hélène Delye, Le Monde (1er juillet 2013).

Jean-Claude Carrière sur Luis Buñuel

Généralement considéré comme un cinéaste « surréaliste », il était sans doute un homme d’imagination, faculté de l’esprit qu’il mettait au premier plan. Et cette imagination était aussi libre, insolente et vagabonde que possible. Aucun territoire ne lui était interdit. Il affirmait qu’elle était toujours innocente, même si elle inventait les pires crimes, perfidies ou dépravations. Pourtant, malgré cette apparente liberté, malgré ce qu’on appelle l’« audace » de Buñuel, son travail obéissait à des règles secrètes, que j’ai partagées et observées pendant dix-neuf ans, sans jamais pouvoir les formuler. Ces règles sont probablement inscrites dans une relation invisible qui s’établit – dans le meilleur des cas – entre le conscient et l’inconscient des cinéastes et des spectateurs.

D’un côté, il est évident que nous devons éviter le banal, le prévisible, le cliché. Rien de plus personnel qu’un film de Buñuel, qui a tracé dans le cinéma un chemin qui ne ressemble à aucun autre, et qui ne peut ni se définir ni s’imiter. Mais nous devons aussi écarter l’extravagant, le saugrenu, le bizarre facile. Comme il me l’a dit une fois : « On peut faire n’importe quoi, sauf n’importe quoi. »

Autrement dit : rien de facile dans cet imaginaire. Au contraire. Il s’agissait d’une recherche patiente, difficile, constante et souvent décevante. Buñuel évoluait toujours entre deux gouffres, où il évitait soigneusement de tomber. D’un côté les histoires toutes faites, souvent racontées, les situations attendues, de l’autre côté les vampires grimaçants ou – par exemple - l’intrusion d’un hippopotame dans un salon de thé.

Le « n’importe quoi ». Entre les deux s’avance lentement un chemin très étroit, presque une corde raide, avec le danger de tomber de ce côté-ci, ou de ce côté-là. Sans oublier le maintien nécessaire d’une relation d’intérêt avec le public, et cela jusqu’à la dernière image. Et aussi le fait, pour les films que nous avons écrits ensemble, que nous possédions chacun un droit de veto sur les idées proposées par l’autre. Droit de veto instantané, qui devait être formulé en moins de trois secondes (pour éviter toute intervention de la raison, de la logique quotidienne, qui a tendance à tout justifier), veto que nous ne pouvions pas contester, discuter, et sur lequel il nous était impossible de revenir.

Il fallait oublier - à regret, quelquefois - l’idée rejetée par l’autre et passer aussitôt à autre chose, à une autre action, à une autre image. De là une immense sollicitation de l’esprit, la plus ardue peut-être de toutes celles auxquelles j’ai participé. Et cela se continuait – avec parfois de longs silences – jusqu’à ce que nous tombions d’accord, tous les deux. Il m’a dit, une fois : « Quand il ne reste plus qu’une seule idée, c’est la bonne. »

Jean-Claude Carrière [ARTE - Magazin].

La critique de Marine Landrot, [Télérama, 28 mai 2011].

On connaît la naissance simultanée du cinéma avec celle de la pratique psychanalytique. Et si Freud ne croyait pas beaucoup à la capacité de mettre sur pellicule les processus de transformation de l’inconscient*, il n’en demeure pas moins que leurs résultats, c’est-à-dire nos étranges comportements, sont quant à eux parfaitement filmables (c’est même ce qui « occupe » le cinéma dans la plupart des cas !). Buñuel fut certainement l’un de ceux qui filma au plus près nos déviations avec un souci maniaque. L’ange exterminateur est de ce point de vue l’un des films les plus énigmatiques de son auteur.

Lors d’une réception dans une maison de notables mexicains, l’ensemble des invités se trouvent dans une impossibilité physique (et probablement psychique) de quitter les lieux. Ce « blocage » produit des comportements violents et surtout différents selon la nature profonde de chacun des invités et de leurs hôtes. Et cette violence, sur l’autre ou sur soi, prend totalement possession de l’assemblée qui, poussée par la soif et la faim perd alors toute sa dignité et ses conventions sociales. Pour se libérer de l’entrave inconnue, il convient de désigner un bouc émissaire. Celui-ci ne devra la vie sauve qu’à l‘intuition d’une invitée qui demandera que chacun retourne à la place qu’il occupait au tout premier moment du « blocage ». Ce retour à « l’origine de la malédiction » délivrera les malheureux. On ne saura pas grand-chose sur la nature de ce blocage, mais comme celui-ci prenait sa source dans une sorte d’inconscient collectif, ses effets collatéraux retomberont sur un autre groupe: des prêtres qui, tout à coup, à leur tour, ne pourront plus sortir de leur église. Le mal voyage, c’est bien connu…

L’ange exterminateur est une parfaite illustration de ce que nos inconscients peuvent produire comme enfermement et surtout de ce que nos énergies vitales inventent comme stratégies pour s’échapper à tout prix : cruauté, sexualité, cupidité et même suicide. Buñuel nous avertit que le mal est un patrimoine qui se partage et qu’on a tôt fait de dénoncer chez l’autre la chose qui vous appartient et vous accable inconsciemment. Ce film, comme une vaste auto-analyse collective, ressemble à une longue nuit d’où émergent les plus lucides. Quand l’oppresseur ne se montre pas, il y a tout lieu de penser que c’est alors un bel enjeu cinématographique que de montrer justement l’«infilmable». Et comme la chose se tient en l’homme, en tout homme, pauvre ou riche, puissant ou impuissant, croyant ou athée, c’est bien cet homme que Buñuel filme sans complaisance mais avec une force cinématographique que peu de réalisateurs atteignent sans quelques compromis…

* « Il ne me paraît pas possible de faire de nos abstractions une présentation plastique qui se respecte un tant soit peu » (Freud).