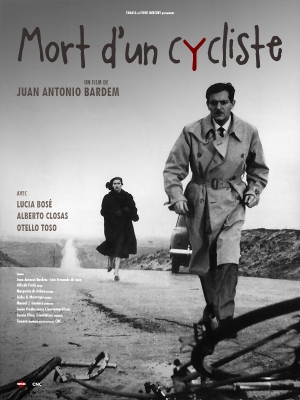

Mort d’un cycliste

Mercredi 18 mai 2016 à 20h

Cinéma Juliet-Berto (Place Saint-André, Grenoble)

Cycle "Noir du Monde" (2/3)

Mort d'un cycliste / Muerte de un ciclista

Juan Antonio Bardem (Espagne/Italie - 1955)

« Dans Mort d’un cycliste, le raffinement de la photographie et d’un montage

en contrepoint fut lié à l’audace d’un sujet opposant l’égoïsme de la hautesociété madrilène

et le dénuement des quartiers populaires. » Georges Sadoul.

Juan Antonio Bardem sur son Cinéma

« Il faut montrer en termes de lumière, d’images et de sons, la réalité de notre entourage, ici et aujourd’hui. Rendre témoignage du moment présent. Le cinéma sera avant tout témoignage ou bien ne sera pas.»

« Nous voulons lutter pour un cinéma national, avec amour, sincérité et honneur. L’Espagne est ici, au bord de notre cœur. A travers notre cinéma nous voulons entrer en contact avec les hommes et les régions d’Espagne. Avec les hommes et les régions du monde entier. »

Juan Antonio Bardem.

« Ce remarquable film a marqué une date importante dans la renaissance du cinéma espagnol : Bardem y fait œuvre de critique sociale en dénonçant l’égoïsme de la grande bourgeoisie et le désarroi de certains intellectuels, et en suggérant que les étudiants incarnent le réveil moral des nouvelles générations. Le réalisateur conduit son récit avec une grande efficacité dramaturgique (le parallélisme entre la corruption bourgeoise et la misère ouvrière) et dans un style visuel extrêmement raffiné (la composition très étudiée des images), affirmant ainsi un professionnalisme qui a fait de lui, durant une décennie, le meilleur représentant du nouveau cinéma espagnol. La performance de l’ensorcelante Lucia Bosè et son personnage de femme fatale ont suscité des rapprochements avec Chronique d’un amour d’Antonioni. » Larousse du Cinéma.

Extrait d'un article de Georges Sadoul

Il est bien vrai que Bardem fut un élève de l’lnstituto de Investigaçiones y Experienças Cinématograficas qui est l’I.D.H.E.C. espagnole. Il est aussi vrai que ne trouvant pas de maîtres et de traditions artistiques dans le désert cinématographique qu’était son pays, Bardem apprit son art dans les films de divers cinéastes américains (Orson Welles notamment), français (René Clair), soviétiques (Poudovkine et Eisenstein), et surtout chez les néo-réalistes italiens de la première génération (Lattuada, De Sica, Visconti) et de la seconde (Antonioni, Fellini, De Santis).

Mais comme le dit avec violence Marcel Oms, est-ce une raison pour « la critique de jouer la flicaille » ou « les bureaucratiques nostalgiques de la Société des Droits d’Auteurs ». Pour devenir ce qu’il est Orson Welles n’eut-il pas besoin de la leçon des expressionnistes (et de beaucoup d’autres) ? René Clair, de Chaplin, de Labiche, de Feuillade, des comiques français 1910 ? Visconti, du réalisme poétique français, de Jean Renoir, de Marcel Carné ?...

Il n’y a pas en art de génération spontanée. El ceux qui, parlant de Mort d’un Cycliste, s’exclament triomphalement : « c’est un plagiat pur et simple de Chronique d’un Amour », se réfèrent surtout (comme le premier « fan » venu) à Ia présence de Lucia Bose. S’ils étaient logiques, ils accuseraient aussi Luis Buñuel d’avoir plagié Antonioni, pour avoir donné un emploi analogue à la même actrice, dans Cela s’appelle l’aurore (film que la critique méprisa injustement).

Il est vrai que Lucia Bose est une grande bourgeoise égoïste dans le film de Bardem, comme dans celui, antérieur, d’Antonioni. Mais Renoir ou Carné plagièrent-ils en 1937-1938 Duvivier pour avoir employé dans leurs films Jean Gabin, même personnage de La Bandera ou de Pépé le Moko.

[On peut lire l'intégrale de l'article dans le très intéressant dossier de presse en fichier téléchargeable ci-dessous].

Attention notre prochain rendez-vous sera le SAMEDI 21 MAI

avec l'évènement de notre saison: NSK Rendez-vous Grenoble

(Voir le dossier téléchargeable ci-dessous, ainsi que le site web dédié à cet évènement :

http://www.nsk.ccc-grenoble.fr/predictions-of-fire/projection.html)

Le Mark XIII (8, rue Lakanal, Grenoble)

Jeudi 19 mai - 18h : Vernissage de l'exposition : Kamarade.A en présence de l'artiste

Vendredi 20 mai de 21 à 2h: We come in peace - Soirée mix/projection NSK

Samedi 21 mai - 16h à 18h: Les Goûters du NKS - Rencontre artistique et citoyenne du NSK State

Samedi 21 mai 2016 à 20h

Cinéma Juliet-Berto (Place Saint-André, Grenoble)

Predictions of Fire / Prerokbe ognja

Michael Benson (Slovénie / Etats-Unis - 1996)

- Publié dans Noirs du monde

- Soyez le premier à commenter!